Histoire d'une vie

"Histoire d'une vie". C'est le titre donné à son autobiographie, un ensemble de 13 volumes dont le premier fut publié en 1951 et le dernier à titre posthume en 1973, 10 ans après sa mort. Une vie étroitement liée à son époque, une vie qui se répartit globalement en trois périodes presque égales avec ce sommet dans le succès et la gloire du premier tiers du XXe siècle. Pour conclure, une touche d'émotion avec quelques souvenirs qui nous sont contés par Philibert du Roure son petit-fils, que le GREHC remercie pour l'aide qu'il a apportée à la réalisation de cette page.

-

Le temps d'Henry Bordeaux

La commune de Cognin est marquée par le souvenir d'Henry Bordeaux. Il a donné son nom à une avenue, à un collège et l'on n'ignore pas l'existence de sa maison du Maupas et du domaine de la Vigie où se déroule l'action de deux de ses romans.

La commune de Cognin est marquée par le souvenir d'Henry Bordeaux. Il a donné son nom à une avenue, à un collège et l'on n'ignore pas l'existence de sa maison du Maupas et du domaine de la Vigie où se déroule l'action de deux de ses romans.

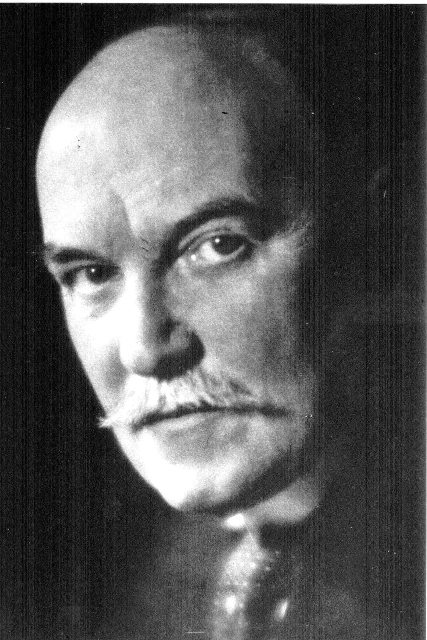

Imaginons un « micro-trottoir », aujourd'hui à la mode, auprès de la population cogneraude qui, depuis cinquante ans, s'est fortement accrue grâce à des apports extérieurs. Parmi les personnes interrogées, beaucoup d'entre elles vous diront que c'était un écrivain, un nombre un peu moins important évoquera l'académicien qu'il était. Certains vous citeront quelques titres de ses ouvrages, du moins « Les Roquevillard », peu vous diront en avoir lu. Quelques personnes d'âge mûr, puisant dans leurs souvenirs d'enfance, évoqueront sa silhouette, sa pèlerine, son chapeau et sa canne sur les chemins de Cognin et de Vimines. Il est arrivé que quelques élèves du collège voient en lui l'architecte qui a construit l'établissement qui porte son nom. Répondant à une question, l'un d'entre eux, informé de sa qualité d'écrivain a même dit qu'il avait lu un de ses romans. Intrigué, le professeur lui a demandé lequel. Sans doute trompé par la proximité phonétique avec un auteur classique, il a répondu : « Les Misérables »... Enfin, il ne figure pas dans le manuel scolaire Lagarde et Michard du vingtième siècle, ouvrage de référence pour de nombreuses générations de lycéens.Pourtant, nul ne peut contester la richesse d'une carrière littéraire aux multiples facettes, longue de soixante seize ans : 73 romans, 53 ouvrages d'histoire et de littérature, 15 récits de voyages, 5 pièces de théâtre, 13 volumes de mémoires, des essais et des critiques, soit 273 titres, plus de 60 000 pages, avec des œuvres traduites dans un grand nombre de langues y compris le japonais et le chinois. Il fut l'écrivain le plus populaire du premier quart du vingtième siècle. A travers des témoignages positifs et émouvants, sa correspondance permet de penser qu'il fut aussi en son temps, pour certains, un directeur de conscience et qu'il a nourri l'esprit de nombreux lecteurs. N'oublions pas surtout que 43 ans séparent son entrée à l'Académie française de sa disparition en 1963 et qu'il fut à la fois le plus jeune des académiciens et le doyen des Immortels.

« Vous étiez le plus jeune et le plus ancien gentilhomme des lettres et vous donniez des lettres de noblesse à notre académie » dira Marcel Achard dans son éloge funèbre prononcé à Cognin en 1963. Alors, pourquoi cette éclipse chez nos contemporains ? La tâche de l'historien n'est pas celle du critique littéraire. Ce dernier porte un regard sur la qualité de l'œuvre, voire sur le talent de l'auteur, talent qui, en son temps, a été reconnu, eu égard aux tirages de certains de ses romans : 718 000 exemplaires pour « la Neige sur les pas », 607 000 pour « la Croisée des chemins », 597 000 pour « la Robe de laine », 213 000 pour « les Roquevillard ». Dans le sujet qui nous intéresse, le rôle de l'historien est temporel : mettre en perspective la vie de l'auteur et son œuvre avec l'époque, c'est à dire avec les sensibilités, les certitudes ou les inquiétudes d'alors, toute ou partie de la société, en somme, faire émerger la symbiose qui existait entre Henry Bordeaux et son temps.

« Vous étiez le plus jeune et le plus ancien gentilhomme des lettres et vous donniez des lettres de noblesse à notre académie » dira Marcel Achard dans son éloge funèbre prononcé à Cognin en 1963. Alors, pourquoi cette éclipse chez nos contemporains ? La tâche de l'historien n'est pas celle du critique littéraire. Ce dernier porte un regard sur la qualité de l'œuvre, voire sur le talent de l'auteur, talent qui, en son temps, a été reconnu, eu égard aux tirages de certains de ses romans : 718 000 exemplaires pour « la Neige sur les pas », 607 000 pour « la Croisée des chemins », 597 000 pour « la Robe de laine », 213 000 pour « les Roquevillard ». Dans le sujet qui nous intéresse, le rôle de l'historien est temporel : mettre en perspective la vie de l'auteur et son œuvre avec l'époque, c'est à dire avec les sensibilités, les certitudes ou les inquiétudes d'alors, toute ou partie de la société, en somme, faire émerger la symbiose qui existait entre Henry Bordeaux et son temps.

Qu'en reste t-il aujourd'hui ? Certes, les mentalités ont changé. On aurait du mal à s'identifier à Marguerite Roquevillard mais sait-on jamais ? L'intrigue du « Lac noir » n'est-elle pas aussi captivante que celle de certaines séries télévisées, avec en moins, les ressources apportées aujourd'hui par le recours à la police scientifique ?Le Groupe de Recherches et d'Etudes Historiques de Cognin ne prétend pas faire ici une analyse ni une critique littéraire. Ce n'est pas son rôle et il n'en a pas les capacités. Cependant, très modestement, après les échanges que nous avons eus, nous pouvons dire aux lecteurs d'aujourd'hui qu'il y a dans les romans d'Henry Bordeaux de magnifiques descriptions de notre pays de Savoie, des intrigues passionnantes et des personnages attachants. Cette œuvre fait partie de notre héritage et puis, le talent, lui, est intemporel et se laisse toujours apprécier.

"Henry Bordeaux en son temps" : un article de Nicolas Million, Président du Groupe de Recherches et d'Etudes Historiques de Cognin, suite à sa conférence avec diaporama donnée devant l'association AREDES le 3 octobre 2011.

Une interview de Philibert du Roure et de Nicolas Million en juillet 2013 à RCF 73 à l'occasion du cinquantième anniversaire de la mort de l'académicien.

interview de Philibert du Roure et de Nicolas Million

Quelques traductions de l'oeuvre d'Henry Bordeaux.

-

Le temps de la formation

Henry Bordeaux est né le 25 janvier 1870 à Thonon-les-Bains où son père Lucien, originaire de l'Ariège, tenait un cabinet d'avocat, dans une famille qui comptait huit enfants. Il fait de brillantes études chez les frères maristes à Annecy. Ses facilités littéraires se révèlent déjà : En échange du prêt de quelques livres, il composait, paraît-il, des dissertations pour ses camarades moins doués ou moins courageux. En 1886, il est bachelier es lettres. En 1887, ce que l'on peut considérer comme sa première œuvre, le poème "Rebecca est primé par l'Académie de Savoie. Puis, ce sera le départ de la Savoie natale pour Paris.

Dix ans de vie parisienne, de 1886 à 1896, hormis un bref retour en Savoie pour un stage d'avocat, lui permettent, dans la tradition familiale, de suivre des études juridiques et de fréquenter les milieux littéraires. Il est licencié en droit en 1889, l'année de l'exposition universelle qu'il fréquente en qualité de journaliste. Divers articles pour des revues lui permettent de « se faire la plume » et son premier ouvrage, sur l'écrivain Villiers de l'Isle Adam, paraît en 1891. En 1895, il est nommé au service du contentieux de la société P.L.M. Il est désormais bien intégré dans la vie de la capitale. C'est alors que se pose pour lui un cas de conscience, une sorte de « croisée des chemins » qui lui fournira ultérieurement la trame d'un de ses romans.

En 1896, son père meurt. Son frère cadet Louis est encore trop jeune pour prendre la succession du cabinet d'avocat. C'est avec regret qu'il doit quitter Paris pour assurer la pérennité de l'héritage familial car le devoir l'appelle.

Comme le dit Anne Buttin, " le jeune provincial déraciné à Paris retrouve un sens à la vie au contact de la terre natale". Deux expériences seront pour lui enrichissantes : la fréquentation des milieux judiciaires qu'il dépeint dans « Le Lac noir » et ses responsabilités en qualité de maire de la petite commune de Trossy dans le Chablais.

Le 21 janvier 1901 il épouse Odile Gabet, fille d'un notaire chambérien issu d'une famille alliée au comte de Boigne. De cette union naîtront trois filles, Paule, Marthe, familièrement appelée Martine, et Chantal. C'est Odile qui, dans la corbeille de mariage, lui apportera la maison du Maupas dont une inscription, sur la cheminée, mentionne l'année 1782. Plus tard, en ce lieu où il puisera une part de son inspiration, il fera des transformations que nous relate sa fille Paule : « Il avait percé notre vieille maison du Maupas pour y faire rentrer la lumière. Car il avait trois amours : le soleil, les arbres, l'eau.[...] Mais son troisième amour était un amour malheureux. Venu de Haute-Savoie aux eaux vives et aux claires fontaines, il avait trouvé un coteau honteusement sec dans la basse Savoie ! » En 1901, c'est le retour à Paris et commence alors vraiment sa carrière littéraire. « Nul ne guérit de son enfance » nous dit un chanteur contemporain. Dans l'enfance et la jeunesse de l'écrivain, qu'est-ce qui a pu influencer durablement son œuvre ? Interrogeons sa vie familiale et la France de cette fin du dix-neuvième siècle. Anne Buttin affirme qu'il fut « le grand prêtre du culte de la famille ». Cette dernière est au cœur de l'enracinement d'Henry Bordeaux qui a vécu au milieu de ses frères et sœurs dans une cellule familiale de forte tradition catholique. La famille était considérée comme une sorte d'univers parfait dont toute remise en cause était perçue comme un profond déchirement. Le départ pour Paris ? Déracinement. Le retour provisoire au pays natal ? Ressourcement. Le pays natal est la deuxième ligne de l'inspiration des romans même si l'action de ceux-ci ne se situe pas toujours en Savoie.

Anne Buttin affirme qu'il fut « le grand prêtre du culte de la famille ». Cette dernière est au cœur de l'enracinement d'Henry Bordeaux qui a vécu au milieu de ses frères et sœurs dans une cellule familiale de forte tradition catholique. La famille était considérée comme une sorte d'univers parfait dont toute remise en cause était perçue comme un profond déchirement. Le départ pour Paris ? Déracinement. Le retour provisoire au pays natal ? Ressourcement. Le pays natal est la deuxième ligne de l'inspiration des romans même si l'action de ceux-ci ne se situe pas toujours en Savoie.Comme l'enfant de « La Maison » guidé par le grand-père Rambert sur les hauteurs qui dominent le Léman, Henry accompagnait son père dans ses promenades. Un jour, devant les montagnes qui émergeaient de la brume, Lucien Bordeaux lui dit : « Tu vois, tout ceci est à moi ». Plus tard, Henry Bordeaux écrira : « Par un matin de ma tendre enfance, me fut donné le charme de mon pays de Savoie. » Paris et la province, deux pôles, deux modes de vie, antagonistes et complémentaires : A l'aube du vingtième siècle, de forte tradition centralisatrice mais en retard dans l'exode rural qui touche les grandes nations industrielles, la France est rurale et parisienne.

Malgré l'opposition de certains Républicains radicaux, cette France de la fin du dix-neuvième siècle a poursuivi, après le congrès de Berlin en 1884, sa politique de conquête coloniale tout en préparant la « revanche ». Ce n'est plus la « nation de vaincus » de 1871 . Le nationalisme entretenu par l'école laïque et par les écoles confessionnelles marque durablement le jeune Henry Bordeaux. La patrie et la présence du drapeau français sur les terres lointaines seront des thèmes récurrents de son œuvre.

La société a également subi des changements. La démission de Mac Mahon et l'élection de Jules Grévy en 1879 donnent « la République aux Républicains ». Les espoirs de restauration monarchique que l'on retrouve chez la tante Dine de son livre "La Maison" s'éloignent pour une fraction non négligeable de l'opinion publique. La bourgeoisie est triomphante et le monde rural traditionnel connaît quelques inquiétudes liées aux débuts d'une agriculture commerciale favorisée par le développement du réseau de voies ferrées. Depuis le début du siècle, cette bourgeoisie a changé : la tendance voltairienne qui la caractérisait autrefois s'est atténuée au bénéfice d'un certain renouveau catholique qui marque l'ensemble de la France profonde. Ce renouveau est à la fois aiguisé par l'anticléricalisme pratiqué par les républicains au pouvoir - Henry Bordeaux est choqué par l'expulsion de Capucins en 1880 - et conforté par le ralliement à la République préconisé par le pape Léon XIII dans son encyclique « Au milieu des sollicitudes » publiée le 20 février 1892. La Troisième République a des débuts difficiles et se trouve confrontée à des scandales, à des remises en cause, à des crises qui divisent le pays : scandale des décorations, scandale de Panama, Boulangisme, affaire Dreyfus. Henry Bordeaux dénonce, non pas la démocratie mais les travers de la démocratie et le poids excessif de la centralisation qui paralyse certaines initiatives locales. Ainsi, dans son premier roman, « Le Pays natal » écrit en 1900, à travers Jacques, il campe un Rastignac politique dont les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Le suffrage universel ne semble pas trouver grâce dans certains de ses romans mais c'est plus le système du scrutin d'arrondissement que le recours à la volonté populaire masculine qu'il critique. On peut rapprocher ces réserves de ce qu'écrit l'instituteur Clément Brun qui s'affirme alors comme « vieux républicain » dans ses notes publiées sous le titre « Trois plumes au chapeau » : « Nos députés, élus au scrutin d'arrondissement, ont à mon gré trop de pouvoir dans leur circonscription et s'ingèrent partout ; cinq cents roitelets au lieu d'un seul grand roi, c'est beaucoup trop. » Toujours dans « le Pays natal », par la bouche de Lucien Halande, on lit des propos pour le moins provocateurs, non pour l'époque mais pour le lecteur d'aujourd'hui : « Les fonctionnaires qui aliénèrent leur liberté pour un traitement ne devraient pas voter, mais assister impassibles aux manifestations de la volonté nationale, comme des eunuques en présence de leur sultan. »

Ainsi, dans son premier roman, « Le Pays natal » écrit en 1900, à travers Jacques, il campe un Rastignac politique dont les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Le suffrage universel ne semble pas trouver grâce dans certains de ses romans mais c'est plus le système du scrutin d'arrondissement que le recours à la volonté populaire masculine qu'il critique. On peut rapprocher ces réserves de ce qu'écrit l'instituteur Clément Brun qui s'affirme alors comme « vieux républicain » dans ses notes publiées sous le titre « Trois plumes au chapeau » : « Nos députés, élus au scrutin d'arrondissement, ont à mon gré trop de pouvoir dans leur circonscription et s'ingèrent partout ; cinq cents roitelets au lieu d'un seul grand roi, c'est beaucoup trop. » Toujours dans « le Pays natal », par la bouche de Lucien Halande, on lit des propos pour le moins provocateurs, non pour l'époque mais pour le lecteur d'aujourd'hui : « Les fonctionnaires qui aliénèrent leur liberté pour un traitement ne devraient pas voter, mais assister impassibles aux manifestations de la volonté nationale, comme des eunuques en présence de leur sultan. »Pour terminer ce tour d'horizon sur les influences familiales, locales et nationales, il faut prendre en compte les changements philosophiques qui agitent ce tournant du siècle. Depuis les années 1850, le monde de la pensée avait vécu en compagnie de certaines certitudes, celles du progrès de la science qui s'exprimaient au travers des courants scientistes et positivistes dont Auguste Comte, Taine et Renan furent les représentants. Comme l'affirme Anne Buttin, dans la crise intellectuelle de la fin du siècle, « la science n'apparaissait plus aussi glorieuse, la notion d'individu tremblait sur ses bases ». En 1888, dans sa thèse « Essai sur les données immédiates de la conscience », Bergson révélait son originalité : la science ne peut pas saisir totalement le réel, il faut « cette torsion de la conscience sur elle-même, cette espèce de sympathie intellectuelle », ce qu'il appelle l'intuition. S'ils révèlent des inquiétudes, les romans d' Henry Bordeaux, en particulier entre 1900 et 1914, ne donnent pas l'image d'un monde en désarroi et tiennent un discours de tradition, rassurant en ces années-là, ce qui fera dire au futur maréchal Lyautey : « Vos livres me font du bien. »

-

Le temps de la gloire

Entre 1900 et le début des années trente, Henry Bordeaux a réalisé l'essentiel de son œuvre romanesque complétée par quelques pièces de théâtre, des essais et des critiques. Il connaît la consécration avec son élection à l'Académie française le 22 mai 1919 au fauteuil numéro 20 occupé jusqu'alors par Jules Lemaître et qui fut autrefois celui de Victor Duruy. La réception chez les « Immortels » a lieu le 27 mai 1920 et c'est le poète Henri de Régnier qui prononce le discours d'accueil. Des contemporains ont même admis que son élection serait intervenue plus tôt s'il n'y avait pas eu la Grande Guerre. « Quarante ans chez les Quarante », écrira-t-il plus tard.

Entre 1900 et le début des années trente, Henry Bordeaux a réalisé l'essentiel de son œuvre romanesque complétée par quelques pièces de théâtre, des essais et des critiques. Il connaît la consécration avec son élection à l'Académie française le 22 mai 1919 au fauteuil numéro 20 occupé jusqu'alors par Jules Lemaître et qui fut autrefois celui de Victor Duruy. La réception chez les « Immortels » a lieu le 27 mai 1920 et c'est le poète Henri de Régnier qui prononce le discours d'accueil. Des contemporains ont même admis que son élection serait intervenue plus tôt s'il n'y avait pas eu la Grande Guerre. « Quarante ans chez les Quarante », écrira-t-il plus tard.

Le premier tiers du vingtième siècle connaît un important élargissement du public des lecteurs. Les lois en faveur de la liberté de l'édition, le développement de l'enseignement public primaire et secondaire et l'émergence de ce qu'on appelle aujourd'hui les « classes moyennes » ont fortement accru les besoins de lecture dans des couches moins favorisées et plus provinciales de la population. On achète des livres des éditions Plon et Flammarion. Les titres des listes récapitulatives que l'on peut consulter dans les dernières pages sont parfois assortis d'un astérisque qui nous confirme que l'ouvrage peut être mis entre toutes les mains.

Les distractions sont plus rares qu'aujourd'hui et la lecture tient une place privilégiée dans les loisirs, en l'absence du petit écran. On peut même se demander si, à cette époque, la proportion de lecteurs de romans par rapport au public potentiel, celui qui avait les moyens d'acheter et de lire, n'était pas plus importante qu'aujourd'hui. Henry Bordeaux sera l'un des auteurs qui satisferont cet engouement. Il a profité d'un vide dans la production littéraire, en particulier dans les années précédant la première guerre mondiale. C'est après 1930 que les Gide, Proust et autres Bernanos allaient, dans un contexte différent, être plus particulièrement appréciés. Dans la période qui nous intéresse, l'espace est fortement occupé par les trois « B » : Bordeaux, Bourget, Barrès. Anne Buttin cite P.H.Simon qui écrivait : Bordeaux incarnerait « pour des milliers de gens qui n'étaient pas nécessairement des imbéciles, une haute expression littéraire de la vertu ». En accord avec la mentalité de l'époque et selon la formule consacrée, ses livres pouvaient être mis entre toutes les mains. Cette conjoncture favorable lui ôte-t-elle une partie de son mérite et explique-t-elle son succès ? Au delà de l'énorme production littéraire -un écrivain qui n'est pas lu n'écrit plus-, au delà des importants tirages de ses romans à succès, il faut se tourner vers sa prodigieuse correspondance de près de quinze mille lettres reçues entre 1891 et 1963 sans compter toutes les dédicaces d'hommes célèbres comme en témoigne celle du général de Gaulle insérée ci-contre. Les deux hommes ne partageaient pas le même regard politique sur la France mais ceci n'excluait pas une certaine estime mutuelle. On relève les grands noms du monde littéraire, religieux et politique de la première moitié du vingtième siècle mais aussi beaucoup d'anonymes de la France profonde, des lecteurs et des lectrices qui expriment leur gratitude ou leur admiration. Contrairement à ce qu'on a pu parfois penser, les romans d' Henry Bordeaux ne sont pas des « récits à l'eau de rose » ni une littérature romanesque pour petits bourgeois.

Cette conjoncture favorable lui ôte-t-elle une partie de son mérite et explique-t-elle son succès ? Au delà de l'énorme production littéraire -un écrivain qui n'est pas lu n'écrit plus-, au delà des importants tirages de ses romans à succès, il faut se tourner vers sa prodigieuse correspondance de près de quinze mille lettres reçues entre 1891 et 1963 sans compter toutes les dédicaces d'hommes célèbres comme en témoigne celle du général de Gaulle insérée ci-contre. Les deux hommes ne partageaient pas le même regard politique sur la France mais ceci n'excluait pas une certaine estime mutuelle. On relève les grands noms du monde littéraire, religieux et politique de la première moitié du vingtième siècle mais aussi beaucoup d'anonymes de la France profonde, des lecteurs et des lectrices qui expriment leur gratitude ou leur admiration. Contrairement à ce qu'on a pu parfois penser, les romans d' Henry Bordeaux ne sont pas des « récits à l'eau de rose » ni une littérature romanesque pour petits bourgeois.

Anne Buttin écrivait que la vie des héros du genre romanesque exigée par le lecteur était la suivante : « plus ou moins sa propre vie ou une existence qu'il imagine à partir de la sienne, moitié par contraste, moitié par calque [...] un monde qui change du sien mais dans lequel il peut s'acclimater, qui bouleverse ses habitudes mais satisfait ses désirs ». Ainsi, dans cette période d'une bonne trentaine d'années, sur plusieurs thèmes, on peut trouver un certain nombre de points de rencontre entre le lecteur et l'œuvre de cet auteur : le pays natal au sens large, la famille qui s'y enracine, la société dans laquelle elle vit, la religion qui la nourrit, la patrie pour laquelle on se sacrifie et, originalité pour ce temps, la condition féminine.

Anne Buttin écrivait que la vie des héros du genre romanesque exigée par le lecteur était la suivante : « plus ou moins sa propre vie ou une existence qu'il imagine à partir de la sienne, moitié par contraste, moitié par calque [...] un monde qui change du sien mais dans lequel il peut s'acclimater, qui bouleverse ses habitudes mais satisfait ses désirs ». Ainsi, dans cette période d'une bonne trentaine d'années, sur plusieurs thèmes, on peut trouver un certain nombre de points de rencontre entre le lecteur et l'œuvre de cet auteur : le pays natal au sens large, la famille qui s'y enracine, la société dans laquelle elle vit, la religion qui la nourrit, la patrie pour laquelle on se sacrifie et, originalité pour ce temps, la condition féminine.

La femme au cœur de l'œuvre d'Henry Bordeaux ?

Le 22 janvier 1981, Marguerite Yourcenar était la première femme à être reçue sous la coupole, Quai de Conti. Dans le tome 10 de « Histoire d'une vie », Henry Bordeaux écrivait : " Toute la presse célèbre ces fêtes de l'Académie Française. Un journal mène une enquête sur les – Femmes à l'Académie – et je lui réponds :

Ce sont les femmes qui ont fondé les premières académies. Il serait donc tout naturel que l'Académie française leur en ait actuellement quelque reconnaissance. Les premières académies furent les cours d'amour. Les premières académiciennes eurent nom Eléonore d'Aquitaine, Marie de France, Sybille d'Anjou et cette charmante Clémence Isaure qui oublia malheureusement de fonder la certitude de son existence. Les cercles féminins qu'elles créèrent s'ouvrirent bien vite aux hommes. Nous avons été moins galants. Mais puisque la question se pose actuellement, je répondrai : Pourquoi pas ? » C'était en 1935. Il faudra encore attendre 46 ans ...

Henry Bordeaux a eu la réputation d'un écrivain austère et moraliste, ce qui explique en partie la désaffection des lecteurs à la fin des années 30 et encore plus chez nos contemporains car les mœurs ont changé. L'austérité ne signifie pas l'absence des sentiments et des attirances de l'esprit et de la chair entre les hommes et les femmes Ces relations sont traitées avec la discrétion et la pudeur de l'époque mais elles conservent toute leur force. Le sexe féminin est majoritaire dans le public d'Henry Bordeaux ou du moins, à en juger par la correspondance, c'est lui qui l'apprécie le plus. Curieusement, Henry Bordeaux n'est pas catalogué comme un écrivain féministe. Alors, pourquoi cette admiration pour certaines héroïnes ? Pourquoi cette recherche de tels modèles, voire d'identifications ? Pourquoi se complaire dans la lecture de pages où le destin est parfois cruel, où le quotidien n'a rien d'exaltant ? Si, dans son œuvre, Henry Bordeaux n'avait pas donné à la femme une valeur particulière, il n'aurait pas connu un tel succès.

Nous sommes à une époque, surtout après la guerre de 1914-1918, où la condition féminine change : un plus grand accès à l'instruction, la revendication d'un rôle accru dans la société et le monde du travail. Il y a cependant des blocages, en particulier l'absence du droit de vote, les obstacles à l'accès à certains emplois et surtout un statut matrimonial qui reste établi par le code civil napoléonien. Quel regard est porté par l'auteur sur la mère, la sœur, l'amie, la fiancée, l'épouse, la maîtresse ?

Dans son œuvre, il existe deux sortes de femmes : celles qui ramènent « dans le droit chemin », qui enracinent, qui pardonnent ou qui se sacrifient, celles qui éloignent, qui déracinent, qui emmènent loin du monde familial, la femme fatale au héros. La littérature et le théâtre ont souvent opposé l'épouse à la maîtresse. Cette vision manichéenne est rare chez Henry Bordeaux et un membre féminin de la famille intervient parfois discrètement en lieu et place de celle qui ramène dans le « droit chemin ». C'est Paule dans « La Peur de vivre », Marguerite dans « Les Roquevillard », Madame Rouvray dans « La croisée des chemins » ou Madame Derize dans « Les yeux qui s'ouvrent ». Bien sûr, les romans ne correspondent pas tous à ce schéma et il faut en exclure la belle et gracieuse Yamilé du récit du même nom, la tendre et amoureuse Flora de « La voie sans retour », ou la fragile Raymonde Cernay de « La Robe de laine ».

Cette vision manichéenne est rare chez Henry Bordeaux et un membre féminin de la famille intervient parfois discrètement en lieu et place de celle qui ramène dans le « droit chemin ». C'est Paule dans « La Peur de vivre », Marguerite dans « Les Roquevillard », Madame Rouvray dans « La croisée des chemins » ou Madame Derize dans « Les yeux qui s'ouvrent ». Bien sûr, les romans ne correspondent pas tous à ce schéma et il faut en exclure la belle et gracieuse Yamilé du récit du même nom, la tendre et amoureuse Flora de « La voie sans retour », ou la fragile Raymonde Cernay de « La Robe de laine ».Dans les années 1900, Henry Bordeaux introduit une rupture dans la place de la femme dans la littérature. Pour les grands auteurs de la deuxième moitié du dix-neuvième siècle, il était admis que les « femmes honnêtes » n'avaient pas d'histoire. Emma Bovary créée par Flaubert, Thérèse Raquin de Zola et les midinettes de Feydeau sont à l'opposé des héroïnes d'Henry Bordeaux. Pour ce romancier, les « femmes honnêtes », au sens le plus large de l'expression, ont une histoire –comme ses lectrices - et, si elles ne sont pas parées des vertus essentielles que sont pour lui le respect du mariage et la fidélité, il ne les noircit jamais. Lorsque le tableau est trop sombre avec Sandrine de Laury dans « La Chartreuse du Reposoir », c'est un membre de la famille, en l'occurrence sa fille, qui assume le fardeau de la rédemption. Ecrivain moraliste ? On est aussi surpris par l'absence de condamnation implicite de femmes comme Maria Ritzen – la jolie fille de Thann - pour qui, « l'enfant de l'amour » conçu hors mariage devenait souvent, dans la société du temps, « l'enfant du péché ». Les femmes des ces romans ne sont pas désincarnées. L'auteur sait nous rendre sensible leur beauté qui est parfois intérieure lorsque les années ont laissé leur trace. A cette époque, on suggère plus que l'on décrit et, en un temps où l'on montre peu, du moins dans la littérature et un peu plus tard le cinéma, certaines descriptions ne sont pas exemptes d'un érotisme discret.

C'est parfois un détail, le cou, le teint, les yeux, les lèvres, les bras d'un corps qui se dévoile peu mais qu'on laisse deviner ; c'est souvent une forme, une démarche, la danse. Le charme tout à la fois mûr et juvénile de Flora - la fée de Port-Cros - et de Yamilé est parfaitement évoqué.

Dans « La Voie sans retour », roman publié en 1901, Hervé Erlouan laisse ainsi percer ses sentiments sur sa relation avec la belle Flora :

« Il est des femmes dont la beauté douce et languissante nous prend le cœur avant même de faire naître le désir. Lorsqu'elles se donnent, nous goûtons principalement la joie de sentir de plus près la vie d'un être de tendresse qui vous appartient. Elles distribuent avec leurs caresses la paix et la sérénité.

« D'autres, par la grâce émouvante de leurs formes, ou même par quelque voluptueux détail de leur corps, excitent brusquement notre sensualité, fouettent notre sang qui coule à leur vue plus rapide. Quand elles ne sont pas l'objet d'éphémères caprices, quand elles continuent après la possession de répandre la fièvre en nos sens, leur règne est durable et orageux. Elles écartent la lassitude par le renouvellement du désir, mais le sentiment qu'elles inspirent est amer et jaloux, fécond en violences et en douleurs. »

Deux types de femmes... mais toujours cette relation étroite entre la chair et l'esprit ...

Henry Bordeaux, écrivain austère ? Aurait-il pu alors aborder la condition féminine avec autant de délicatesse, avec autant de respect ? A la page 58 du tome 10 d' « Histoire d'une vie », on peut lire comme en conclusion à ce développement :

« Souvent en montagne, il m'est arrivé de m'asseoir au bord d'une source coulant sur la mousse ou sur un fond d'herbes ondulées, de l'écouter comme on écoute la respiration d'un être cher, d'y goûter comme si elle pouvait en ressentir le frisson. Mais celle-ci est mystérieuse. Elle inspire le respect du miracle et je n'ose ni l'effleurer ni mouiller mes lèvres. Sa beauté me suffit. » -

Le temps maîtrisé

L'amour et la jeunesse sont une voie où nous passons, et nul n'y revient jamais en arrière. Nous ne pouvons y retrouver la trace de nos pas. » Dans un de ses tout premiers romans, « La Voie sans retour », Henry Bordeaux nous livre déjà sa réflexion sur la fuite du temps qu'il faut accepter sans chercher à la provoquer par l'impatience à voir se réaliser ses plus chers projets. Dans « La Peur de vivre », roman écrit peu après, une phrase de la préface est une sorte de complément philosophique à cette affirmation. « Le désir brûlerait nos jours si nos jours dépendaient de notre désir ».

Henry Bordeaux a vécu au temps où le temps prenait son temps mais il semble que, dans le dernier tiers de sa vie, ce temps se soit arrêté ou plutôt que l'écrivain, homme de la fidélité, n'a pas voulu ou n'a pas pu divorcer de son époque : ses lecteurs ont vieilli avec lui. Le genre littéraire a changé dans les années trente. André Gide écrivait : « on ne fait pas de la littérature avec des bons sentiments ». Henry Bordeaux se sentit concerné mais l'auteur de « L'Immoraliste » lui adressa un démenti. Les bons sentiments sont toujours présents dans son œuvre mais ils ne rencontrent plus l'écho d'autrefois.

Pourtant, dans les années trente, Henry Bordeaux demeure un écrivain populaire. A l'Académie, il fait autorité, une abondante correspondance témoigne de son influence et il donne de nombreuses conférences. L'honneur lui revient même de représenter la France à l'étranger, notamment au Canada, en Egypte et en Finlande.

Au milieu de cette décennie, ses réflexions sur la situation du pays traduisent une certaine amertume. Il en dénonce les divisions, la faiblesse du régime politique, la perte de certains repères, l'affaiblissement qui conduira au désastre de 1940. Dans « Histoire d'une vie », on peut lire : « Périmées, surannées, dépassées, ces compétitions pour le pouvoir, ces renvois du Sénat à la Chambre et de la Chambre au Sénat d'un budget en déficit, ces palabres de Genève où nous sommes toujours roulés avec d'incommensurables discours, où l'on ne recueille jamais un propos qui rappelle la victoire de la France, l'importance de la France, la volonté de la France. »

Sur le plan social et familial, les mœurs ont changé dans cette France malthusienne où l'on déplore un dénombrement des cercueils supérieur à celui des berceaux.

Henry Bordeaux reste fidèle à ses thèmes et les romans de la fin des années trente tels « La Cendre chaude » ou « La Sonate au clair de lune » n'ont plus la fraîcheur d'antan et, en regard du tirage, ne connaîtront pas les succès de la période précédente.

En mars 1939, à la suite de l'envoi d'un témoignage sur un soldat allemand blessé lors du précédent conflit, il se rend outre-Rhin à l'invitation d'une association d'anciens combattants pour y donner des conférences sur la France. Il y passe quelques jours et y rencontre Antoine de Saint-Exupéry. Ce séjour décrit dans « L'Ombre de la guerre », tome XI de ses mémoires, lui inspirera en partie « Les Etapes allemandes » et « Sur le Rhin », ouvrages interdits par la censure pendant la période de l'Occupation. De ce voyage au cours duquel il est frappé et indigné par la mainmise d'un homme sur les esprits et par le nationalisme racial exacerbé qui s'y développe, il ramène une « impression d'étonnement et de réprobation ». C'est au lendemain de l'annexion de la Bohême par les nazis que, décidant d'écourter son séjour, il rentre en France. Plus tard, c'est à un monstre qu'il comparera Hitler. Mal informés, certains en doutaient encore, l'Histoire lui donnera raison.

Le premier septembre, c'est la guerre. Elle va considérablement réduire ses séjours à Paris et c'est au Maupas qu'il va passer une grande partie de son temps, partageant celui-ci avec l'écriture, sa vieille compagne, s'inquiétant pour ses enfants souvent loin de lui. De cette période, nous retiendrons le témoignage d'une personne qui fut à son service puisqu'elle fut sa secrétaire, Madame Bérard-Delay qui s'appelait alors Mademoiselle Marcelle Chatenoud.

« En 1939, nous habitions, à Cognin, dans le haut du bourg et je voyais très souvent passer Henry Bordeaux, un homme très droit, vêtu de sa grande pèlerine noire et ce personnage m'impressionnait déjà énormément. Mes parents me dirent qu'il était écrivain, il travaillait dans les livres comme ma mère qui remplissait de chiffres de gros volumes pour les contributions directes. J'avais dix-sept ans et j'étudiais le secrétariat à l'école Pigier.

Henry Bordeaux arrivait à Cognin en mai... comme les hirondelles et lui-même n'était-il pas une hirondelle... avec sa grande cape qui volait...

Sa secrétaire, que je connaissais bien car nous étions dans la même chorale, allait se marier et elle cherchait une remplaçante le temps qu'Henry Bordeaux se trouve lui-même une secrétaire officielle. Elle me proposa donc la place : il s'agissait de taper ses textes à deux francs la page. Pourquoi pas ? Les deux francs la page surtout m'ont motivée, et puis ce serait la possibilité d'être en contact avec cet homme qui m'impressionnait tant. Je me disais : c'est un écrivain, il écrit donc bien et ce sera un travail facile.

Henry Bordeaux était un homme d'une extrême gentillesse qui m'a tout de suite mise à l'aise, une osmose s'est opérée entre nous et il m'a donné ses premiers manuscrits à taper. Henry Bordeaux écrivait lui-même tous ses textes et quelle ne fut pas ma surprise puis ma déconvenue... Certains mots étaient illisibles !

Comment faire ? J'avais des difficultés à comprendre, et je me suis adressée à la directrice de l'école Pigier, Mme Dupasquier, pour lui expliquer mon embarras et lui dire que j'allais abandonner. La directrice m'a alors reprise : « On ne baisse pas les bras devant une personne de cette qualité ! » Elle m'a aidée en me disant bien de n'en parler à personne, ni pour cette aide, ni pour les textes que je devais taper : dans secrétaire, il y a secret ! Car le courrier d'Henry Bordeaux était destiné aux grands de ce monde et, en 1939, les événements mondiaux évoluaient vers ce qui allait devenir la terrible guerre.

Un membre du personnel d'Henry Bordeaux tapait à la fenêtre de mes parents, quand il descendait au village, pour dire qu'il y avait du travail pour moi.

Aux vacances, plus d'école mais plus de directrice aussi pour m'aider à lire les écrits d'Henry Bordeaux, aussi, je me retrouvais à nouveau découragée et désespérée car comment dire au grand homme que tout ce bon travail n'était pas entièrement de moi ?

J'étais prête à tout lui avouer et arrêter de travailler pour lui. je sonnais à la porte du Maupas et ce fut sa fille aînée, Paule, qui m'ouvrit. Je lui fis part de mon désarroi et aussitôt elle me dit qu'il n'y avait pas de problème... Elle me dicterait les écrits de son père ! Parfois, son mari, le comte de Masclary lui-même, venait au bourg pour me dire qu'il y avait du travail pour moi... Et souvent, les jours où ma mère faisait des frites... il y avait toujours une portion pour lui ! Il les aimait tant et nous avions faim en ces temps de guerre.

A l'automne 1939, Henry Bordeaux est parti, pour revenir au printemps 1940. En mai, trois jours après son arrivée, les bombes tombaient sur Chambéry, le Bourget et Aix-les-Bains, alors que j'étais en train de dactylographier pour lui. À cette époque, j'étais secrétaire et, dans la plus grande discrétion, après mon travail, je m'adonnais à la tâche qu'il me demandait.

J'ai été ainsi sa secrétaire en 1940 et 1941, car il ne pouvait plus rejoindre la capitale et vivait au Maupas. Henry Bordeaux avait une écriture qui montait, il écrivait vite : aussi vite que sa pensée ! Après 1941, il n'avait plus de secrétaire, c'est peut-être sa fille qui prit le relais.

Il est resté gravé à jamais dans mon cœur et dans ma vie car notre rencontre m'a ouvert des portes, de façon inattendue, aujourd'hui encore... puisque je suis là devant vous. Mon plus grand désir serait, en ce qui me concerne, de revoir son bureau au Maupas où nous fûmes si souvent réunis.

En ce qui concerne le grand homme, je souhaite de tout mon cœur une proche réhabilitation de notre écrivain disparu, à ce jour, des bibliothèques scolaires et universitaires et du Larousse. »

Propos recueillis par Myriam Pillu, Micheline Bertout, Jeanne Rota, Marie Roulet, Danielle Costaz, Eric Perello et transcrits par Bernard Pillu.

Au printemps 1940, on lui accorde quelques visites aux armées. C'est une impression pessimiste qu'il en retire, fustigeant le manque de préparation en affirmant qu' « une guerre défensive ne se gagne pas aisément », mais c'est toujours la guerre de 1914-1918 qui lui sert de référence, comme si le temps s'était arrêté.

Dans le tome XII d' « Histoire d'une vie », on peut lire à la page 284 : « j'avais passé toute la guerre dans mon domaine du Maupas en Savoie, à m'occuper de mes terres et à écrire mes livres. Quand j'appris que Paris avait été libéré, j'y rentrai à l'automne de 1944 pour y retrouver mes filles dont j'avais été séparé. A mon vif étonnement et à ma profonde indignation, lorsque j'étais encore loin de Paris, j'appris que j'avais été mis sur une liste d'épuration par un comité national d'écrivains ». A la suite de cela, une instruction fut ouverte mais très rapidement, en l'absence de preuves le mettant en cause dans de prétendues connivences intellectuelles avec le régime de Vichy, le dossier fut refermé. Il est encore utile de préciser qu'un attentat fut commis contre sa maison en décembre 1945. Certes, pendant cette période sombre, il eut l'occasion de rencontrer le maréchal Pétain notamment pour lui demander, sans succès, lors de sa dernière visite en juillet 1943, de faire lever la censure sur le projet de film qui devait être inspiré de son roman prémonitoire, « Le Barrage » et il entretenait une correspondance avec le « vainqueur de Verdun ».

Henry Bordeaux a fait partie d'un grand nombre de Français, qui, dans le désarroi de la défaite et jusqu'à la fin de 1942 et l'invasion de la zone libre, ont cru que le maréchal était une sorte de bouclier, qu'il jouait un double jeu pour éviter le pire au pays, sans se rendre compte que les Allemands prenaient ce qu'ils voulaient et qu'on ne pouvait pas négocier avec cette bête immonde qu'était le nazisme.

Impliqué dans les évènements ? On retrouve Henry Bordeaux lors d'une discussion avec Pétain, plaidant pour l'admission, à la fin de la guerre, du cardinal Gerlier à l'Académie, au motif qu'il avait abrité une quantité de petits juifs pour les soustraire à la Gestapo. Il accepte d'assurer la présidence de « France-Amérique » alors que les Etats-Unis sont en guerre avec l'Allemagne depuis la fin de 1941. Enfin, en juin 1944, il déroute, par des indications fausses un groupe de soldats allemands et de miliciens à la poursuite de quatre maquisards. Au cours de ces quatre années de guerre, il n'a, malgré les sollicitations, occupé aucun poste tant politique qu'administratif et aucun de ses écrits ne contient une ligne qui fût imprescriptible.

On lui a reproché d'avoir défendu dans ses romans les thèmes du travail, de la famille et de la patrie. Nul ne le contestera mais en histoire, il faut savoir distinguer l'avant et l'après. Ces thèmes étaient récurrents dans l'œuvre d'Henry Bordeaux depuis le début du siècle et il ne s'est pas mis à la remorque de l'idéologie vichyste.

D'ailleurs, qui songerait à mettre en doute la valeur du contenu de ces trois mots ? C'est le fait que la formule ait été dévoyée par les tenants de la collaboration et le fait qu'elle ait remplacé la devise républicaine qui lui ont donné un sens particulier.

Ainsi, pour dissiper ce voile qui a obscurci un moment de la vie d'Henry Bordeaux, une seule question mérite d'être posée : Peut-on reprocher à un homme sa fidélité à une amitié ?

Au cours des années d'après guerre et jusqu'à sa mort, le temps d'Henry Bordeaux est partagé entre sa famille, ses activités à l'Académie Française dont il devient le doyen, et la rédaction du véritable monument d'écriture que constituent les treize volumes d' « Histoire d'une vie » qui sont à la fois ses mémoires et le tableau de toute une époque. Depuis la fenêtre de son bureau du Maupas, il pouvait de temps à autre jeter un regard sur cette nature transformée par l'écoulement du temps mais qui se renouvelle sans cesse.

Voilà ce qu'écrit Daniel Rops en 1960 : « C 'est au Maupas en Savoie, qu'il faut avoir vu Henry Bordeaux pour bien le connaître, dans ce chalet qu'il habite depuis un demi-siècle, au flanc d'un petit vallon recueilli. La vaste baie donne sur une prairie que borde une ligne d'arbres : à l'horizon, dans le soir qui tombe, les premiers monts de la Chartreuse bleuissent doucement. Assis près de la cheminée où les bûches flambent, le vieux maître parle, comme il aime parler à ses amis lorsqu'ils ne sont pas nombreux. Il évoque des souvenirs, avec une sûreté de mémoire infaillible. Les êtres de premier plan qu'ils a rencontrés au cours de sa longue vie, les évènements qu'il a vus de près, lui fournissent l'occasion de réflexions qui ne sont jamais cruelles, même quand le jugement est sévère, et qui, toujours, sont marquées d'une grande sagesse. » En 1948, il publie « La Lumière au bout du chemin », l'un de ses derniers romans. Le héros, un professeur d'histoire, Etienne Gerfaut, est confronté au drame du suicide d'un adolescent qui est un de ses élèves. Cette tragédie provoque une remise en cause de ses certitudes, le pousse au questionnement sur le sens de sa vie et provoque un cheminement spirituel qui l'amène à la conversion. Tout cela est remarquablement décrit et porteur d'émotion, mais l'action se situe avant 1914 et les référents sont Jaurès, Bergson, Mistral, Barrès, Péguy et Psichari, des figures qui ont disparu de l'horizon des lecteurs.

En 1948, il publie « La Lumière au bout du chemin », l'un de ses derniers romans. Le héros, un professeur d'histoire, Etienne Gerfaut, est confronté au drame du suicide d'un adolescent qui est un de ses élèves. Cette tragédie provoque une remise en cause de ses certitudes, le pousse au questionnement sur le sens de sa vie et provoque un cheminement spirituel qui l'amène à la conversion. Tout cela est remarquablement décrit et porteur d'émotion, mais l'action se situe avant 1914 et les référents sont Jaurès, Bergson, Mistral, Barrès, Péguy et Psichari, des figures qui ont disparu de l'horizon des lecteurs.

De nombreux Cognerauds, enfants à cette époque-là, se souviennent d'Henry Bordeaux dans les années cinquante, notamment lorsqu'ils le croisaient au cours de ses promenades sur les chemins de Cognin ou de Vimines. Certains évoquent une certaine distance, voire une certaine froideur. Ils ont parfois mis cela sur le compte de l'écart social et intellectuel entre eux-mêmes et l'académicien. Ne seraient-ce pas plutôt les souffrances qui ont marqué la fin de sa vie ? Souffrance de voir disparaître des amis alors qu'il est préservé par une remarquable longévité malgré l'alerte causée par l'embolie qui faillit l'emporter. Souffrance supportée avec courage lors du décès de son épouse Odile en 1954, de santé fragile depuis bien longtemps. Profonde douleur enfin, lors de la disparition accidentelle de sa fille Chantal en 1955 à laquelle il consacrera un ouvrage publié pour le cercle d'amis et sa famille. Paule de Masclary et Marthe du Roure, ses filles, Paul Jarrier, son gendre, seront pour lui un irremplaçable soutien.

Dans le tome XIII de ses mémoires, c'est sa fille Paule qui évoque ses derniers instants lorsqu'il s'éteint, en pleine lucidité, à Paris, rue de la Muette, le 29 mars 1963. Elle nous dit que, la veille encore, il s'était fait asseoir devant sa table de travail. Ce « gentilhomme des lettres », l'expression est de Marcel Achard, souhaitait-il mourir à l'ouvrage comme Molière était mort en scène ? Sans doute mais, homme de sincérité, il n'a jamais considéré que la vie devait être menée comme une pièce de théâtre. Peut-être lui est alors revenue cette phrase qu'il plaça sur les lèvres de la belle Flora, l'héroïne de « La Voie sans retour », soixante ans plus tôt. « On ne passe pas deux fois par le même chemin. »

Henry Bordeaux est inhumé au cimetière de Cognin. -

Souvenirs...

par Philibert du Roure, son petit-fils.

Je garde le souvenir d'un grand-père illustre par ses romans, mais resté simple et aimant « se replier avec ses cahiers de notes et ses livres dans sa vieille maison du Maupas, à Cognin ». A 70 ans il se levait encore à six heures du matin, et, après une douche froide, se mettait à sa table de travail jusqu'à midi. L'après-midi, il partait en promenade et prenait le temps de bavarder avec les paysans de Cognin, Vimines, Saint-Cassin et leurs alentours. Il riait bien en nous racontant le commentaire du fermier disant de lui : « l'après-midi il se promène et le matin, de bonne heure, il y fout tout sur le papier ! »

Dès 1902, à 32 ans, il devient célèbre avec son roman « La Peur de Vivre », dont l'action se passe dans cette maison du Maupas, qui appartenait à sa belle-famille. Il n'hésite pas à fustiger « la recherche de la tranquillité ou la morale du non-engagement de la société française de l'époque ». Ensuite viendront d'autres romans à succès dont l'action se passe à Chambéry ou ses environs, comme « Le Lac noir » ou« Les Roquevillard ». « La Robe de Laine » se passe en Dauphiné et « La Neige sur les Pas », au col du Grand-Saint-Bernard en Valais, roman publié en 1912 à 718.000 exemplaires, tirage extraordinaire à l'époque.

Enfouies dans des placards du Maupas, je découvre de vieilles éditions de « La Maison », en hongrois, en slovène ou en tchèque, avec de belles couvertures en couleur et je réalise que ce sont des traces, datant d'un siècle, de l'influence d'un savoyard dans des pays qui aujourd'hui retrouvent l'Europe Unie.Le 1er août 1914, à quinze heures, l'ordre de mobilisation est affiché à Chambéry et il remonte à bicyclette tandis que « les cloches de Jacob-Bellecombette, Montagnole, Saint-Cassin, Cognin et Vimines sonnent le tocsin, dominé par le gros bourdon de la cathédrale de Chambéry ». Le lendemain il part rejoindre son poste à la gare de Bercy et restera mobilisé quatre ans, faisant dire à sa dernière fille après une visite-éclair au Maupas : « qui était ce monsieur habillé en facteur ? ». Nommé Officier de liaison à l'armée de Verdun, il écrira « Les derniers jours du Fort de Vaux », « Les captifs délivrés » et aussi une biographie de « Guynemer », le plus prestigieux pilote de la chasse française, qui fut traduite en seize langues, dont le japonais. Dans son bureau est toujours accroché un portrait de Guynemer dédicacé par son père qui lui a dit, après avoir lu le manuscrit du livre, « vous avez ressuscité mon fils ». L'édition anglaise fut préfacée par Rudyard Kipling et l'américaine par Théodore Roosevelt. A ce propos, on aimait bien raconter cette histoire où l'ancien Président des Etats-Unis, de passage en France, demande à ce que Henry Bordeaux soit aussi invité au déjeuner offert par la France en son honneur. Il voulait connaître cet auteur dont il avait lu "La Peur de Vivre" et "La Maison" et dont il disait que ses livres étaient une leçon d'énergie pour leurs lecteurs, ce dont, selon lui, le peuple américain avait besoin. Ils restèrent en relation épistolière jusqu'à la mort subite de Roosevelt en 1919.

Parmi les souvenirs que l'on évoquait en famille figurait cette histoire assez incroyable et, pour moi, révélatrice du rôle d'écrivain de mon grand-père. Après la guerre de 14, Henry Bordeaux avait été frappé par la hauteur d'âme du carnet intime d'un officier allemand trouvé sur le champ de bataille. Vingt ans plus tard il décida d'en publier des extraits dans un journal allemand. Coup de théâtre: il reçoit une lettre d'August Kohlrausch, l'officier allemand supposé mort au Champ d'Honneur! Celui-ci le remercie de son article élogieux et lui raconte qu'il a été ramassé par des brancardiers français et opéré sur place par un chirurgien français. Il est amputé d'une jambe, mais vient le voir à Paris pour le rencontrer !

L'article ayant été repris par de nombreux journaux allemands, mon grand-père est invité par une Association d'Anciens Combattants allemands, à venir faire des conférences à Aix-la-Chapelle, Cologne, Brême, Hambourg... espérant ainsi par la littérature rapprocher les deux peuples. Il se rappelait la réflexion inspirée par un paysan sur les pentes de Vimines : la guerre, personne n'en veut, ou presque; c'est bien ce « presque personne » qui est menaçant...

De ses nombreux voyages après son élection à l'Académie Française, il savourait avec nous ses souvenirs les plus drôles. Débarquant au Canada avec le passeport de ma grand-mère emporté par erreur, il décide d'arborer son bicorne et d'expliquer qu'il vient au nom de l'Académie Française : le douanier canadien le laisse passer en s'exclamant : « Bienvenue à la Comédie française ! ».

Venu en Egypte pour prononcer une allocution à l'occasion de l'inauguration d'un buste de son maître, Maurice Barrès, il surprend tout le monde en arrivant sur les lieux à dos de chameau et ensuite a du mal à garder son sérieux pendant son discours en s'apercevant que le buste apporté ne correspond pas au personnage dont il fait l'éloge!

En Côte d'Ivoire, reçu par le Consul de France, il lui fait compliment sur le maître d'hôtel aux petits soins pour lui et le Consul lui répond « qu'il s'agit d'un ancien anthropophage en attente de son jugement, mais qu'il veille soigneusement à ce qu'il soit bien nourri ! ».En 1952, j'ai eu la chance d'accompagner mon grand-père à Bessans, en Maurienne. Il voulait revoir le village, site de son roman « La Maison morte », écrit en 1922, racontant un drame familial conduisant à l'abandon de la maison ancestrale. Arrivé sur la place du village, il se dirige vers une maison ancienne, frappe à la porte et demande à entrer au vieux paysan manifestement très surpris. Il est accueilli dans la pièce principale un peu sombre par une dame aux cheveux blancs coiffés en chignon, couchée sur un lit, qui lui dit d'une voix aiguë : « vous êtes dans une maison morte ! ». Il lui répond que c'est une belle maison bien vivante, mais elle prend un livre posé sur le lit à côté d'elle en disant : « lisez ce livre, je vous le prête ». Ce livre, c'était « La Maison morte ». L'émotion fut grande lorsqu'il lui répondit : « c'est moi qui l'ai écrit ». Elle lui tint longuement la main et son visage s'illumina, le remerciant d'être venu la voir et d'avoir écrit cette histoire, qui semblait étrangement être la sienne trente ans plus tard.

Devant sa maison du Maupas, je me le rappelle, âgé de plus de 80 ans jouant au ping-pong en col dur et gilet. Il y écrira jusqu'à la fin de sa vie, publiant ses Mémoires sous le titre « Histoire d'une Vie » , laissant un témoignage extraordinaire de son époque. La maison devenue trop exiguë, sa correspondance reçue du monde entier a été déposée aux Archives de Chambéry qui ont publié récemment « Les correspondants d'Henry Bordeaux et leur temps ". On peut y trouver des lettres émanant de personnages très divers comme Marcel Proust, Paul Valéry, Marcel Pagnol, la Comtesse de Noailles, Pierre Loti, le Maréchal Lyautey ou ses lectrices et lecteurs et ses nombreux amis savoyards. Ces deux volumes complètent parfaitement l'étude publiée par Madame Anne Buttin sous le titre « Henry Bordeaux, romancier savoyard ».

Il aimait en effet avant tout sa Savoie natale, où il situa la plupart de ses 240 ouvrages, mais nous disait que la meilleure histoire savoyarde était celle du paysan, ne remboursant pas ses dettes, qui lui avait répondu : « Monsieur l'Avocat, c'est déjà assez difficile d'emprunter, s'il fallait encore rendre ». Aimant le calembour, il souriait toujours de la boutade circulant à l'Académie Française : « Savoie, capitale Bordeaux ! ».

Je reste ému le revoyant à 92 ans, avant de regagner Paris, du haut de l'escalier faire un signe de la main à la Croix du Nivolet. Il disait adieu à ses belles montagnes savoyardes qu'il pressentait ne plus revoir ici bas, mais dont il connaissait beaucoup de leurs secrets et qui lui avaient inspiré bon nombre de ses romans lus dans le monde entier.